초로기치매 (53살 치매 딸 돌보는 79살 엄마 “다시 아기로 변해…너무 힘들다”)

페이지 정보

작성자 부평행복의집 작성일 15-04-16 15:17본문

“밥이 담긴 사발을 가스레인지에 올려서 그릇이 터졌지요. 컵이나 휴지를 냉장고에 넣어둬요. 숟가락을 가져오라고 하면 포크를 가져왔어요. 그걸 보고 우리 애가 ‘치매기가 있구나’ 생각했어요.”

어머니 김아무개(79)씨의 시간은 앞으로 흘러가는데 딸 윤아무개(53)씨의 시간은 거꾸로 간다. 딸에게 치매가 찾아온 것은 불과 51살이던 2013년 5월 무렵이다. 윤씨의 행동이 이상해졌다. 은행에 가서 김씨의 주민등록이 말소됐다고 말하는가 하면, 김씨를 ‘아줌마’라 불렀다.

김씨는 50대에 막 접어든 딸에게 노인이나 걸리는 치매가 왔을 줄은 꿈에도 몰랐다. 김씨는 딸을 데리고 병원에 갔다. 병원은 뇌 컴퓨터단층촬영(CT)을 한 뒤 ‘치매로 보기에 뇌의 위축된 정도가 심하지 않다’며 정신질환 판단을 내렸다. 그 무렵 윤씨는 혼자 집을 나가 배회하다 지방에서 발견돼 경찰의 도움으로 집으로 돌아오기도 했다. 결국 김씨는 윤씨가 집을 또 나갈까봐 외출할 때면 문을 잠그고 다녔다. 집 앞에 나갈 때도 아이처럼 변한 딸의 손을 잡고 다녔다.지난해 4월 딸은 서울 금천구 치매지원센터에서 치매 진단을 받았다. 윤씨는 기억과 집중력을 알아보기 위한 30점 만점의 ‘치매 선별용 검사’에서 7점을 받았다. 치매가 아니라면 25점 이상이 나왔어야 했다. 딸은 이미 시간·장소 개념을 잃어버린데다 다른 사람이 하는 말을 따라 하지도 못하는 ‘중증 치매’ 단계였다. 딸의 친구들은 “우리 나이에 어떻게 이런 일이 있느냐”며 놀란 입을 다물지 못했다고 한다.14일 오전 서울 금천구 독산동 집에서 만난 김씨는 “딸이 나를 보살펴줘야 하는데, 이 나이에 내가 보살피려니 너무 힘들다”고 했다. 고령의 치매 부모를 모시는 자식들이 겪는 경제적·정신적 고통을 정작 노모가 겪고 있는 기막힌 상황인 셈이다.김씨는 50여년 전 막 태어난 딸을 돌보듯이 살고 있었다. 허리가 굽은 팔순 다 된 어머니 곁에 윤씨가 아기처럼 누워 있었다. 1년 전 치매 진단을 받았을 때만 해도 딸은 김씨와 함께 걸어서 치매지원센터를 방문할 수 있었다. 하지만 지금은 혼자 몸을 일으키기도 어려울 정도로 병세가 나빠졌다. 기초생활수급자인 김씨 모녀는 월 50만원 정도의 수급비로 월세와 생활비, 병원비 등을 충당한다.김씨는 윤씨가 며칠 전에도 두발로 잘 걷지 못해 길에서 주저앉아버렸다고 했다. 치매에 걸리기 전 65㎏이던 윤씨의 몸은 바짝 말랐다. 김씨가 딸의 입을 벌려 죽과 약을 떠 넣어줘도 입 밖으로 금세 새어버린다. 김씨는 하루 4시간만 이용할 수 있는 요양보호사가 오는 오후 1~5시에만 딸을 부축해 일으킬 수 있다. 금천구 치매지원센터 센터장인 고성범 고려대구로병원 신경과 교수는 “인지기능이 후퇴해 움직이고자 하는 의욕이 없어지고, 안 움직이다 보니 근육이 마르고 운동기능이 떨어진 상태로 보인다”고 했다.“집 밖으로 뛰쳐나가던 때가 차라리 더 나아요. 이제는 잘 먹기라도 했으면 좋겠는데…. 이렇게 못 먹으니 걱정돼요.” 다시 아기가 된 딸을 보며 김씨가 말했다.

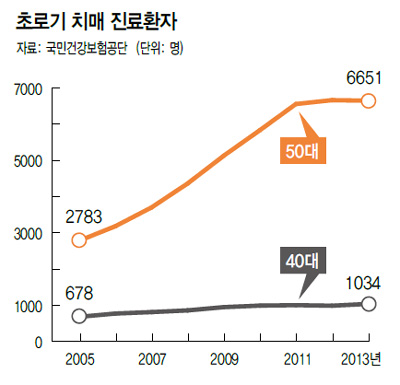

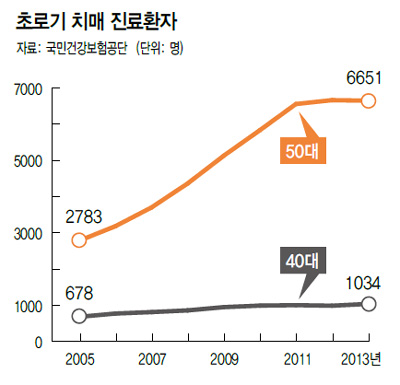

초로기 치매는 보통 60살 전후의 ‘젊은 치매’를 의미한다. 한창 사회·경제활동을 할 나이에 닥쳐 나머지 가족들이 겪는 고통이 더욱 클 수밖에 없다. 윤씨처럼 고령기 치매보다 진행 속도가 빠른 게 특징이다. 치매 의심을 하기에는 나이가 젊어 윤씨처럼 많은 초로기 치매 환자들이 ‘정신분열’ ‘우울증’ 등 정신과적 질병으로 오해받는다.금천구 치매지원센터의 박지영 팀장은 “치매는 사회가 책임져야 하는 질병이지만 우리 사회에서는 여전히 가족의 몫이 80% 이상”이라고 했다. 고 교수는 “치매는 진행을 늦출 수는 있어도 멈추게 할 수는 없다. 치매를 앓는 가족이 과거에 알던 가족이라고 생각하면 괴로울 뿐이다. 지금 환자의 삶의 질을 유지할 수 있는 방법을 찾는 것이 낫다”고 조언했다.

- 이전글치매환자 급증으로 주목받는 상품들 15.05.15

- 다음글'커피-우유 3잔' 치매 위험 줄인다?, 파킨슨병 진단법 15.04.16